症例3

【症例】 70歳代男性

【主訴】右鼠径部腫瘤、疼痛

【現病歴】本日朝より上記主訴あり、受診。

【既往歴】膀胱癌にて膀胱全摘、両側尿管皮膚瘻

【データ】WBC 5600、CRP 0.56

画像はこちら

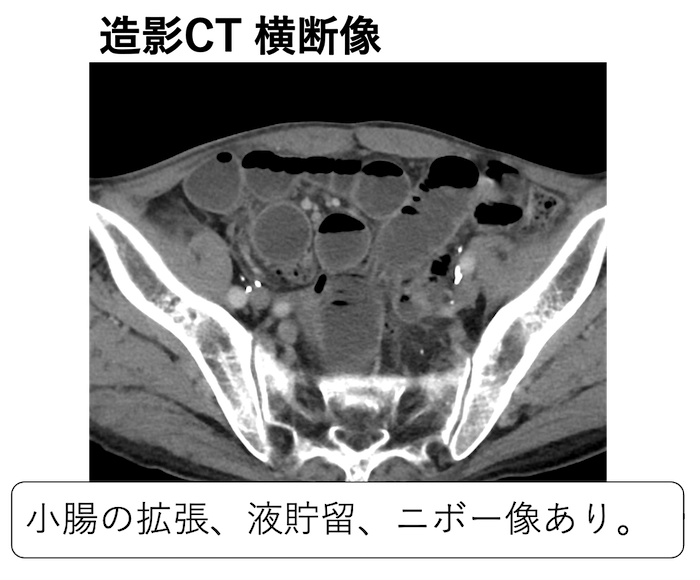

小腸の拡張、液貯留、ニボー像を認めています。

閉塞機転はありますでしょうか?

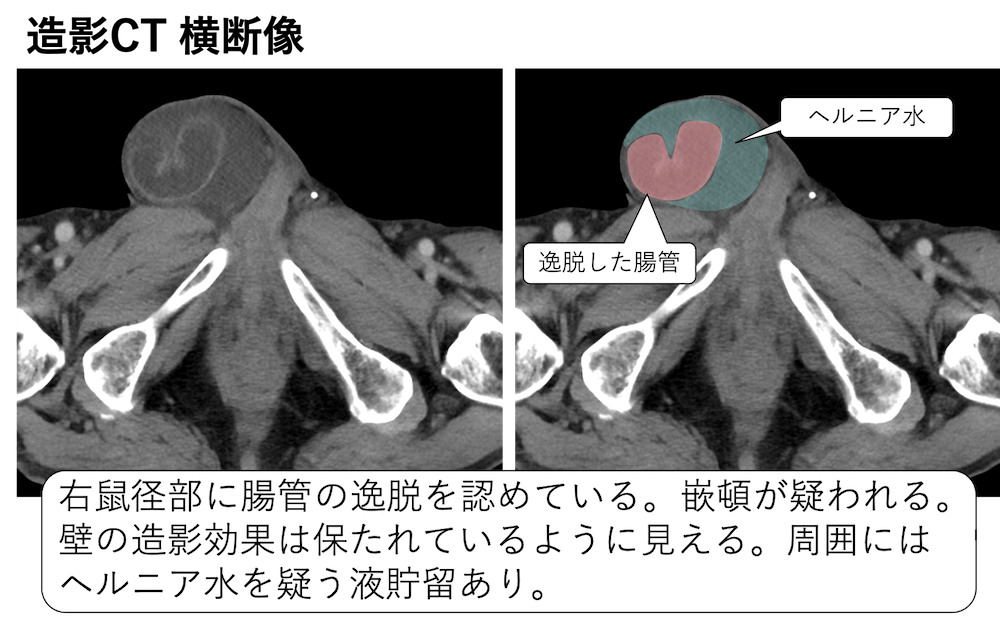

今回は主訴からも見つけるのは簡単ですね。

右鼠径部に腸管の逸脱を認めており、嵌頓が疑われます。

ただし、壁の造影効果は保たれているように見え、明らかな虚血はなさそうです。

周囲にはヘルニア水を疑う液貯留を認めています。

ヘルニア水とは?

腸管が外ヘルニアとして嵌頓する

→静脈閉塞のためにうっ血がおこる

→血管壁の透過性が高まり浮腫となる

→腸管外へ液体が漏出する

→ヘルニア嚢に液体が貯留する。

この液体をヘルニア水といいます。

ですので、嵌頓が起こって静脈閉塞が起こっている事を示唆する所見とされます。

診断:右鼠径ヘルニア嵌頓による小腸閉塞

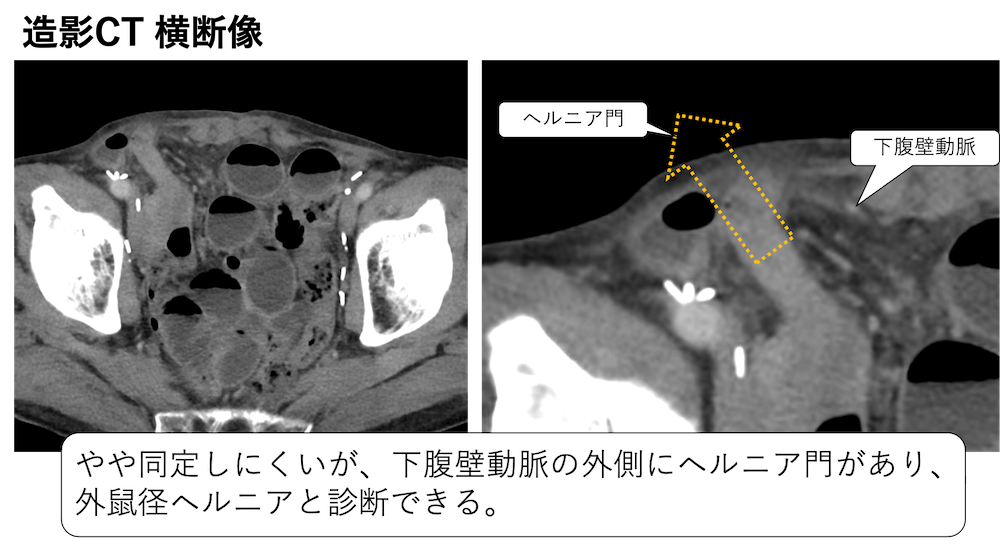

で、よいのですが、内鼠径ヘルニアなのか外鼠径ヘルニアなのかもチェックしてみましょう。

この鑑別には下腹壁動静脈に着目するのでした。

- 下腹壁動静脈の内側にヘルニア門がある→内鼠径ヘルニア

- 下腹壁動静脈の外側にヘルニア門がある→外鼠径ヘルニア

となるのでした。

今回ちょっとわかりにくいかもしれませんが、下腹壁動静脈を探してみましょう。

すると、下腹壁動脈の外側にヘルニア門がありますので、外鼠径ヘルニアと診断できます。

診断:右外鼠径ヘルニア嵌頓による小腸閉塞

※ヘルニア解除術が施行されました。壊死腸管は認めておらず、腸切除は行われませんでした。

関連:

その他所見:

- 右胸膜石灰化あり。

- 右腎嚢胞あり。

- 左尿管ステント留置あり。

- 腰椎側弯あり。

症例3の動画解説

下腹壁動静脈の解剖について

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

症例自体はわかりやすいですが、手術後の腹壁瘢痕からのヘルニアかと思いました。名前が変わったとしても大した差は無いのかもしれませんが、ヘルニアの部位によって手術の時に気を付けることに差があるようなことを以前教わった気がしていますので復習しておきます。ありがとうございました。

アウトプットありがとうございます。

>症例自体はわかりやすいですが、手術後の腹壁瘢痕からのヘルニアかと思いました。

鼠径ヘルニア術後の腹壁瘢痕ヘルニアということでしょうか。

ヘルニア再発ということもありますが、まずはシンプルに考えましょう。

まあ今回は嵌頓部位がわかればとりあえずは十分です。

内鼠径ヘルニアは、外鼠径ヘルニアに比べて用手的に整復が難しいと読んだことがあるので、できるだけ鑑別するようにしています。

アウトプットありがとうございます。

外科の先生に先ほど聞いてみたところ、どちらかというと外鼠径ヘルニアかなと言ってました。

ヘルニア門が小さい方が整復しにくいみたいですね。

返信ありがとうございます。

大変申し訳ございません…外科の先生に聞いて頂いた通り、内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアを反対に記載していました。

正しくは、「外鼠径ヘルニアは内鼠径ヘルニアに比べて嵌頓しやすい」でした。

『参考書籍:画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン2』

訂正ありがとうございましたm(_ _)m。

画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン2に記載があるのですね。また見ておきます。

こちらこそありがとうございます。

今日もありがとうございます。

下腹壁動静脈の同定に少し難渋しました。

ヘルニア水の発生機序までちゃんと考えたことが無かったので勉強になりました。画像の成り立ちを知るのは面白いですね。

アウトプットありがとうございます。

>下腹壁動静脈の同定に少し難渋しました。

難しいこと割とありますね。特に単純のみですと。

>ヘルニア水の発生機序までちゃんと考えたことが無かったので勉強になりました。画像の成り立ちを知るのは面白いですね。

嵌頓を示唆する所見として覚えておいてください。

内鼠径ヘルニアと外鼠径ヘルニアの鑑別について、うろ覚えでありながらも「下腹壁動脈で判断できるんだっけ?やってみよう」と発想できました。これまでの講義が染みていると実感できました^^

アウトプットありがとうございます。

>うろ覚えでありながらも「下腹壁動脈で判断できるんだっけ?やってみよう」と発想できました。

これまでの症例で、下腹壁動脈何度か出てきたので良かったです。

ヘルニア嵌頓の読影は容易でしたが,内外の鑑別も意識するようにします

アウトプットありがとうございます。

ヘルニア嵌頓までで十分だと思いますが、余裕があればそんなのもあったなと思いだしていただけたら幸いです。

ヘルニア水という名前があるのを知りませんでした。勉強になります。

ひとつ質問させてください。

この手の所見を書く時に「嵌頓」という言葉の使い方がわかりません。

整復で戻らないとか、血流障害とか、ヘルニア門が狭いとか色んな印象はあるのですが、これらの所見がいつも揃うとも限りません。

ごろ〜先生の「嵌頓」の使い方を教えてください。

アウトプットありがとうございます。

>この手の所見を書く時に「嵌頓」という言葉の使い方がわかりません。

この用語はもしかしたら人によって使う意味合いに幅があるのかもしれませんが、私は血流障害を生じている場合に用いています。

逸脱部位で絞扼性腸閉塞を起こしている状態です。

整復で戻らなくても血流障害を生じていなければ急ぐ必要もありませんので。

下腹壁動脈を同定しようと思いましたが分かりませんでした。

アウトプットありがとうございます。

ちょっとこの症例では難しかったですね。腹直筋側からなら両側ともとりあえずは同定できます。

冠状断像や腹直筋背側から見つけるという方法もありですね。

腹部救急で学んだ、鼠径部のヘルニアの鑑別は覚えていましたが、下腹壁静脈が左右とも自力では同定できませんでした。

右の解説を元に左の同定を試みましたが、腹直筋から離れるあたりで、やはりよくわからなくなってしまいました。

走行のイメージがつけば追えるようになりそうなので、数こなしていこうと思います。

アウトプットありがとうございます。

>右の解説を元に左の同定を試みましたが、腹直筋から離れるあたりで、やはりよくわからなくなってしまいました。

同じく腹直筋のところは同定できますが、起始部は解像度の問題もあり、よくわからないですね(^_^;)

>走行のイメージがつけば追えるようになりそうなので、数こなしていこうと思います。

虫垂と同様で、日常臨床の症例で追ってみてください。

下腹壁動脈を同定できませんでしたが、ヘルニアが右鼠径部にあり、末梢に行くにしたがい内側に走行するので、外鼠径ヘルニアらしいと判断できました。

冠状断で、鼠径靱帯は11-12/41で見える斜めに走行するやや高吸収の索状のものでいいでしょうか。ヘルニア門は12-14/41あたりと思い、あれっ、鼠径靱帯より下から出ている?と迷ってしまいました。

アウトプットありがとうございます。

>冠状断で、鼠径靱帯は11-12/41で見える斜めに走行するやや高吸収の索状のものでいいでしょうか。ヘルニア門は12-14/41あたりと思い、あれっ、鼠径靱帯より下から出ている?と迷ってしまいました。

鼠径靱帯はそれでよいです。

ヘルニア門は10/41に見えており、鼠径靱帯よりも上ですね。

いつもありがとうございます。

テーマとは関係ないのですが、2点質問があるのですが、いいでしょうか。

・胆嚢の虚脱と壁肥厚があるのは、食後の虚脱(胃内に残渣があるため)か、慢性胆嚢炎か、胆嚢癌(頻度は低いが、鑑別困難?)のいずれも考えられると思うのですが、あまり言及はしなくていい感じですか?

・初回のCTで慢性胆嚢炎を疑う所見があった場合、胆嚢癌の可能性についても記載するべきしょうか?症例にもよるとおもうので、一概には言えないとは思いますが…

本筋からずれて申し訳ありませんが、よろしければご教授ください…!

アウトプットありがとうございます。

>・胆嚢の虚脱と壁肥厚があるのは、食後の虚脱(胃内に残渣があるため)か、慢性胆嚢炎か、胆嚢癌(頻度は低いが、鑑別困難?)のいずれも考えられると思うのですが、あまり言及はしなくていい感じですか?

単純に食後だからだと考えます。言及はしてもしなくても構いません。私はしません。

>・初回のCTで慢性胆嚢炎を疑う所見があった場合、胆嚢癌の可能性についても記載するべきしょうか?症例にもよるとおもうので、一概には言えないとは思いますが…

慢性胆のう炎→胆のう癌の可能性はちょっと飛躍しすぎだと思います。

腫瘍を疑う所見があれば別ですが。

サイズの小さなポリープはCTでは見えませんし、慢性胆のう炎があれば基本的にエコーでフォローですね。

いつもありがとうございます。

私も用語の使い方で混乱してしまいました。

嵌頓について、「血流障害を生じている場合、逸脱部位で絞扼性腸閉塞を起こしている場合に使う」と解説していただきましたが、今回の症例は「造影効果は保たれており明らかな虚血はない」という点が絞扼性腸閉塞に矛盾しているように感じます。

「嵌頓」は血流が低下しているけれども完全に虚血に陥ったり壊死しているとは限らない、「絞扼性」は壊死の徴侯が見られる状態、という理解で良いでしょうか…?

アウトプットありがとうございます。

この用語については、以前のコメントにも記載しているように、人によって使う意味合いに幅があるのかもしれません。

その上で、私は、

まず、嵌頓という用語は基本的に外ヘルニアに対して使われる用語であると認識しています。

そして、用手的には整復できないことが多く、緊急性があるという意味合いを含んでいると認識しています。

(ただし、一部は嵌頓しても用手的に整復できることもあります。)

また、絞扼性腸閉塞は血流障害を伴っている腸閉塞に使われる用語ですが、実際に腸管壊死を伴っているかどうかは、開けてみるまでわからないことがしばしばあります。

closed loopを作っている場合、

1,画像上は、明らかな虚血はなさそうだ。

2,画像上は、わずかな造影不良があるように見え、虚血があるかもしれない。

3,画像上は、造影不良があり、虚血がありそうだ。

4,画像上は、出血性梗塞や腸管壁内気腫などを認めており、壊死がありそうだ。

これらのケースが考えられます。

これらをまとめて(広義の)絞扼性腸閉塞と画像上は診断します。

保存的に加療されることが多い機械性単純性腸閉塞と異なり、1,2と実際には虚血がないかもしれないケースもclosed loopを形成しており、今後虚血から壊死へと進展する可能性がある絞扼性腸閉塞と診断し、早期に手術を考慮していただくためです。

「closed loopを形成していますが、造影効果は保たれているので、虚血は認めていません。ですので安心して、保存的に加療ください。」

とはしてはいけないというのが、closed loopです。

ですので、「嵌頓」も「絞扼性」も、現状は造影効果が保たれているものから、造影不良で壊死を疑う所見が見られるものまで多くの症例を含みます。

血流障害を生じている腸閉塞を絞扼性腸閉塞と分類しますが、

血流障害=動脈血流が落ちており、腸管壁の造影効果が落ちている

だけではありません、腸間膜の浮腫や今回のヘルニア水なども、静脈血流がうっ滞してることを示唆する所見であり、血流障害が起きていることを示唆する所見です。

少しややこしいかもしれませんが、今は大丈夫そうに見える腸管も今後は虚血〜壊死に陥るかも知れないものまで含んで絞扼性腸閉塞と診断します。

かれこれESPRESSO歴3年目になりました.研修医1年目から利用させていただき,今年外科に入局しました.

僕の浅い経験で申し訳ないのですが,この症例なら血流障害がなさそうで,発症からの時間経過も大したことないし,腸管も穿孔していなさそうなのでまず用手整復を試みる気がします.この症例では用手整復をやってみた上で戻らなかったから手術に踏み切ったのでしょうか?

何か手術にすぐに踏み切る理由があったのでしょうか?

僕が上の先生から教わった限りだと,内鼠径ヘルニアは基本的にヘルニア門が大きいため,嵌頓する症例はほとんど聞きません.外鼠径ヘルニアはヘルニア門が内鼠径輪なので,ヘルニア門が小さく,脱出腸管が腹腔内に戻れずに嵌頓することが多いとされます.

またCT読影上は下腹壁動静脈で内外の鼠径ヘルニアを分けることもできますが,内鼠径ヘルニアは腹壁を背側から腹側に向かって真っ直ぐ押し出すようにして脱出するのに対して,外鼠径ヘルニアは精索に沿って脱出するので,本症例のように陰嚢の近くまでヘルニアsacが到達しているような症例ではほぼほぼ外鼠径ヘルニアだと考えることもできます.

外科としてはむしろ内外の鼠径ヘルニアの鑑別よりも,大腿ヘルニアと鼠径ヘルニアの鑑別が重要だと習います.大腿ヘルニアは腸管が壊死していることが多く,用手整復を安易に試みるべきではないとされているからです.ほとんどの場合,大腿ヘルニア嵌頓だと診断した場合には用手整復せずにその時点で緊急手術になります.

余計なことを言ってしまい申し訳ありません…

アウトプットありがとうございます。

そして毎度ご参加ありがとうございます。

>この症例では用手整復をやってみた上で戻らなかったから手術に踏み切ったのでしょうか?

おっしゃるとおりです。

>またCT読影上は下腹壁動静脈で内外の鼠径ヘルニアを分けることもできますが,内鼠径ヘルニアは腹壁を背側から腹側に向かって真っ直ぐ押し出すようにして脱出するのに対して,外鼠径ヘルニアは精索に沿って脱出するので,本症例のように陰嚢の近くまでヘルニアsacが到達しているような症例ではほぼほぼ外鼠径ヘルニアだと考えることもできます

補足ありがとうございます。

>外科としてはむしろ内外の鼠径ヘルニアの鑑別よりも,大腿ヘルニアと鼠径ヘルニアの鑑別が重要だと習います

おっしゃるとおりです。

内外の鼠径ヘルニアの鑑別はオマケというと語弊がありますが、大腿ヘルニアを(整復可能なことが多い)鼠径ヘルニアとしてしまう方が問題ですね。

>余計なことを言ってしまい申し訳ありません…

いえいえ、外科の先生のご意見大変参考になります。

この講座は、きちんと腸閉塞を診断して、緊急性がある場合は外科の先生に正しくコンサルトしようというコンセプトですので、今後の症例でも気になる点やコンサルトする際の注意点などコメントいただけると幸いです。

いつもお世話になっております。

皆様やごろー先生のコメントも大変勉強になりました!

ところで、私はヘルニア嚢内の水を見たときにはそれを「腹水」と表現していたのですが、「腹水」というよりも「ヘルニア水」と言う方が良いでしょうか?

今後はヘルニア水と表現します!!

アウトプットありがとうございます。

外ヘルニアの場合、厳密には腹腔内ではないので、ヘルニア水と表現した方が良いかも知れません。

連投失礼致します汗

過去の症例ですが、胆癌患者でPETが撮像された時に、今回の症例のような外鼠径ヘルニアとヘルニア嚢内のヘルニア水(上述の通り腹水と表現しました、、)を指摘したことがありました。

カルテ上ご本人は主治医に「なんか鼠蹊部が腫れてきた」と軽く訴えたのみだったようでした。

本当に恥ずかしいのですが、上記所見を記載はしたもののヘルニア水の意味をそれほど理解しておらず、所見を記載するだけだったのですが、本来であれば絞扼を疑い主治医に連絡とか緊急ボタンを押すなどの対応が必要だったでしょうか?

鼠径ヘルニアとヘルニア水を主訴ではなく偶発的に見つけた場合の対応をご教授頂けましたら幸いです。

よろしくおねがい致します!

そのヘルニア水がどのような状況で存在していたのかによりますね。

今回のように腸管の嵌頓を示唆するような状況で認めているならば、緊急性はあります。

嵌頓を示唆するような所見のない外ヘルニアで他部位にも連続するような腹水をたくさん認めている場合は緊急性はないのかもしれません。

例えば肝硬変で腹水をたくさん認めている状況で嵌頓のない腹壁瘢痕ヘルニアなどがあっても緊急性はありません。

case by caseですので、症例を見てみないとなんともですね(^_^;)

基本的な質問で恐縮です。前回の症例で、small bowel feces signが閉塞起点を探す上で重要と学びました。それと比較して、今回のような二ボーの意義はどのように理解したら良いでしょうか?「同じくその肛門側に閉塞起点があると予想されるが、small bowel fecesよりもやや非特異的」という感じでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

今回のように割と広範に認めている場合は、腸閉塞やイレウスがあるのではと疑う根拠にはなりますが、ニボー像は正常でも認めることがあり、これだけで閉塞機転を探す根拠とはなりません。

うーむ、、、造影不良を見慣れていないためか、造影効果の判定が今ひとつです。

逆の判断よりましなのかとは思いますが、既に5000回くらいこの言い訳をしている気がします(・・;)

アウトプットありがとうございます。

造影効果の減弱についての判断は明確な基準があるわけではないので非常に難しいケースも多いです。とりあえずは明らかに減弱しているときに指摘できればOKと考えて下さい。

特に今回は単純CTの撮影がなくそれと比較できないのも痛いですね。

コメントでの嵌頓、絞扼性の表現に対するやり取りも大変勉強になりました。

似た表現として「嵌入」という単語を血流障害は関係なく、ただヘルニア内容に何かが入っている状態を表す単語として使っていたのですが合っていますでしょうか?

例:「右鼠径ヘルニアを認め、小腸が嵌入しています。明らかな血流障害を疑うは認めません。」

先生のように、腸管が逸脱しています、表現とする方が適切でしょうか。

アウトプットありがとうございます。

>似た表現として「嵌入」という単語を血流障害は関係なく、ただヘルニア内容に何かが入っている状態を表す単語として使っていたのですが合っていますでしょうか?

単語としての使い方としては問題ないと思いますが、受け取る側が「嵌頓」と誤解されないように注意が必要ですね。

「逸脱」「脱出」の方が誤解されにくいとは個人的に考えます。

外鼠径ヘルニア・ヘルニア水・造影効果低下なしは指摘(記載)でき、手術適応と記載しましたが、肝心の「嵌頓している」というキーワードを入れ忘れました。まだまだ詰めが甘いですね。

下腹壁動静脈で内/外鼠径ヘルニアの鑑別をするところもちゃんと思い出せたのですが、下腹壁動静脈の同定が無理でした…これは答えを示されてもちょっと分かりにくいくらいですね!

引き続きトレーニングに励みます。

アウトプットありがとうございます。

嵌頓しているということは、一般的に用手的に整復が試みられて整復されない場合(あるいは血流障害が最初からあると判断された場合)は手術適応ということになりますので、概ね問題ないと思います。

>下腹壁動静脈で内/外鼠径ヘルニアの鑑別をするところもちゃんと思い出せたのですが、下腹壁動静脈の同定が無理でした

今回は下腹壁動静脈の同定が少し難しかったかもしれません。

「鼠径ヘルニアの嵌頓(による小腸閉塞)」という診断で救急外来は問題ないと思いますが、もう一歩踏み込んで外鼠径ヘルニアなのか内鼠径ヘルニアなのかまで言及できたらよりよいですね。