症例4

【症例】30歳代男性

【主訴】腹痛、嘔吐

【現病歴】昨晩から突然の腹痛あり、その後嘔吐、軟便も出現。腹痛が改善しないため救急搬送となる。2日前にしめ鯖の食事歴あり。

【身体所見】意識清明、苦悶様、BP 135/90mmHg、BT 35.7℃、腹部:平坦、やや硬、心窩部〜臍部に自発痛、圧痛あり、筋性防御+、反跳痛-

【データ】WBC 8100、CRP 0.57

画像はこちら

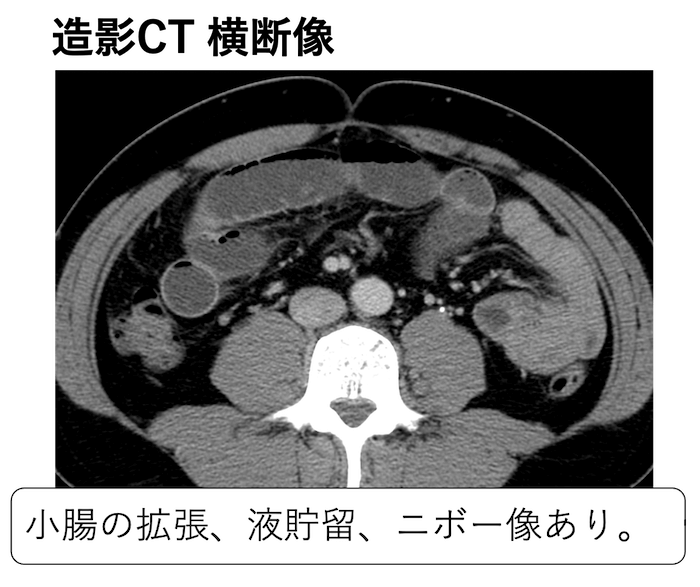

小腸の拡張、液貯留、ニボー像を認めています。

閉塞機転はないでしょうか?

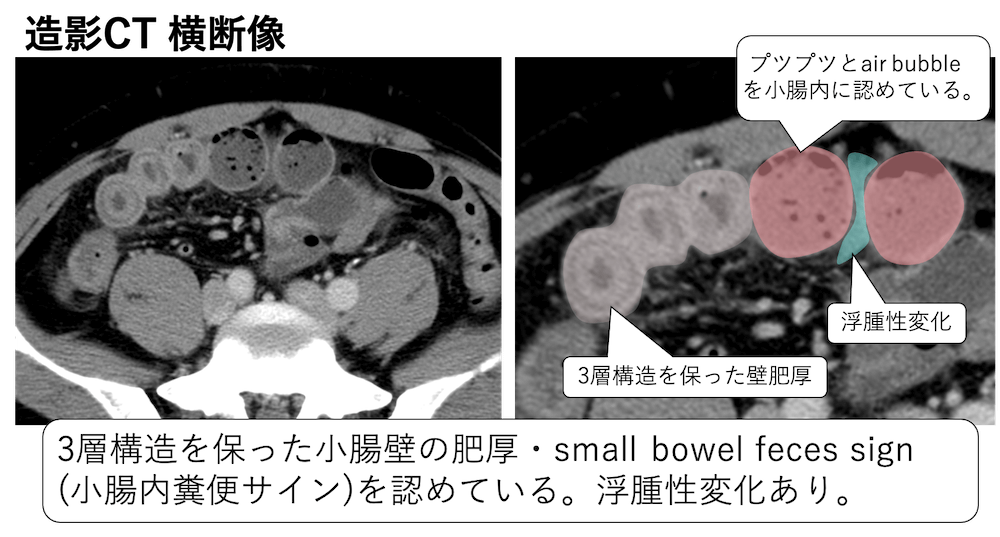

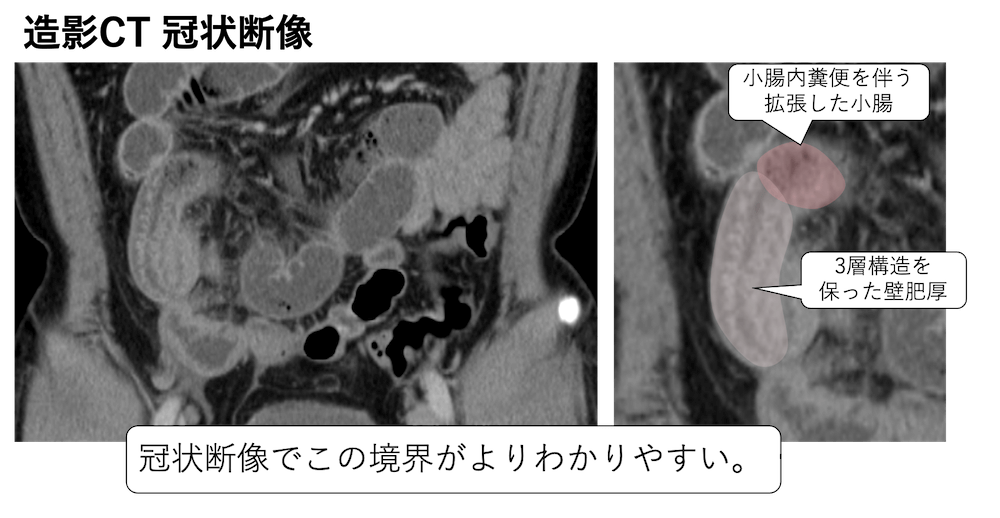

下腹部を見ると、3層構造を保った小腸壁の肥厚が目に入ります。

それと隣接してsmall bowel feces sign(小腸内糞便サイン)を認めています。

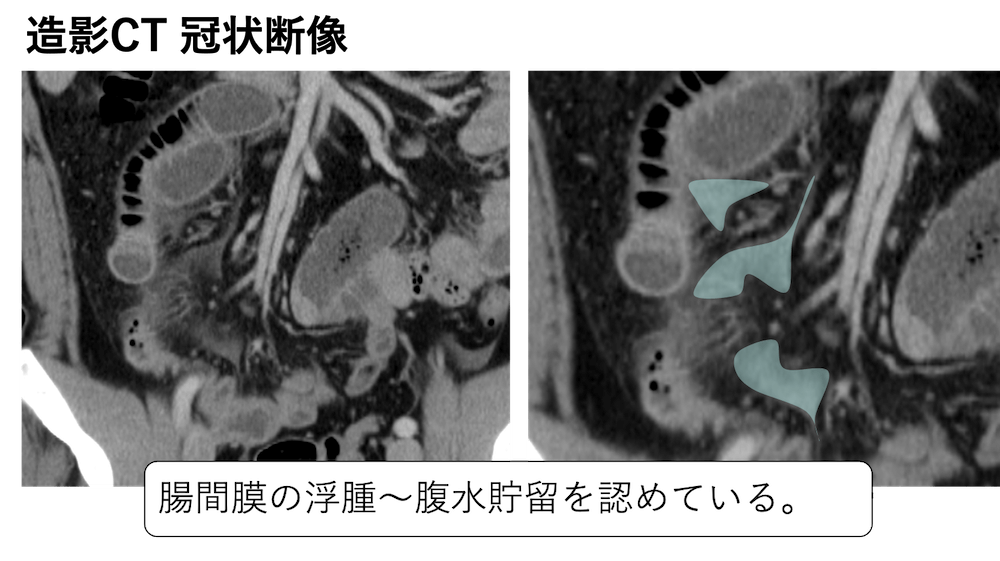

また浮腫性変化〜腹水を認めています。

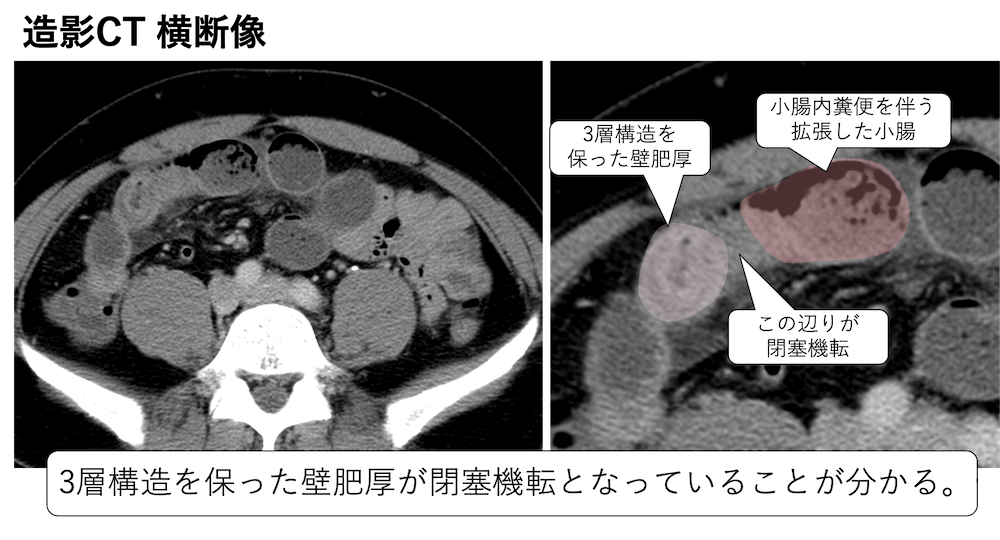

small bowel feces sign(小腸内糞便サイン)を見たら、その先に閉塞機転があるということで、追っていくとその先に3層構造保った壁肥厚があることがわかります。

つまり、3層構造を保った壁肥厚が閉塞機転になっているということがわかります。

その様子は冠状断像でより明瞭です。

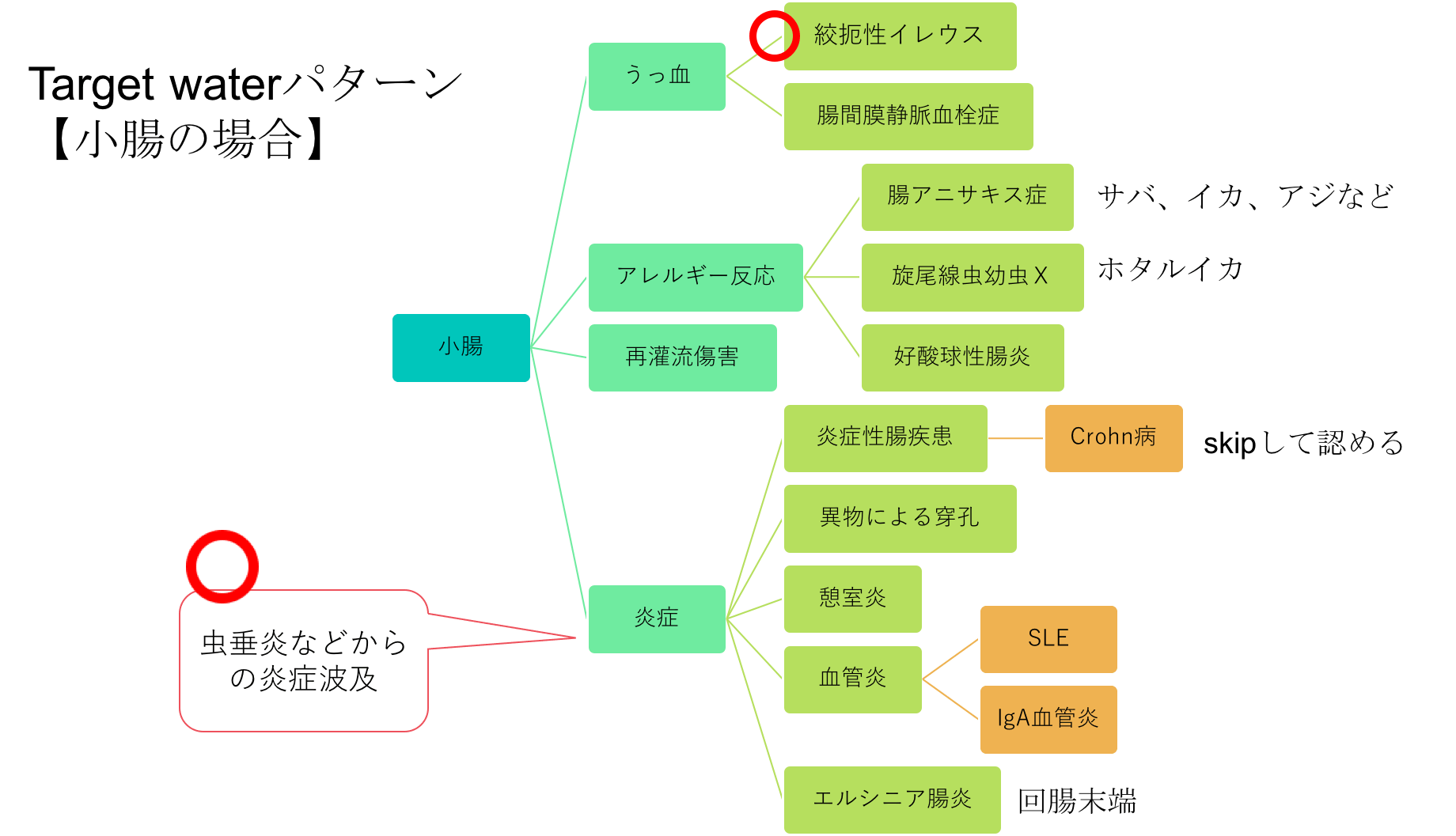

では、どうしてこのような壁肥厚を生じているのでしょうか?

小腸でこのような3層構造を保った壁肥厚(いわゆるtarget water pattern)を見たときに、安易に

「感染性腸炎(ウイルス性腸炎)でしょう」

としてはいけないのでした。

以下の疾患を考えるのでした。

今回は2日前にしめ鯖を食べたというエピソードもあることから、アニサキス小腸炎が疑われます。

アニサキス小腸炎の場合、

- 3層構造を保った壁肥厚

- 腹水を伴いやすい

- 腸間膜の浮腫を伴いやすい

という特徴があります。

今回も骨盤底に腹水貯留を認めています。

また腸間膜の浮腫〜腹水を認めていることがわかります。

診断:アニサキス小腸炎(疑い)による小腸腸閉塞

※抗体価などは検査されておらず、アニサキス疑いとします。保存的に加療されました。

関連:

その他所見:

- 少量腹水あり。

症例4の動画解説

お疲れ様でした。

今日は以上です。

今回の気づきや感想などを下のコメント欄にお願いします。

今回はエピソードや派手な所見から指摘できましたが、安易に感染性腸炎と飛びついてはいけないことはすっかり忘れていました。

分かりやすい所見があるときほど他に大事なことを見逃してしまうので、改めて意識したいです。

今回はsmall bowel feces signもありますし、機能的イレウスというよりは、腸管壁の高度肥厚による腸閉塞でしょうか?

アウトプットありがとうございます。

>安易に感染性腸炎と飛びついてはいけないことはすっかり忘れていました。

むしろ感染性腸炎以外を考えなければならないのでご注意ください。

>今回はsmall bowel feces signもありますし、機能的イレウスというよりは、腸管壁の高度肥厚による腸閉塞でしょうか?

おっしゃるとおりです。アレルギー反応による壁肥厚が閉塞機転となっており、腸閉塞に分類されます。

小腸アニサキスは、あまり見る機会がなかったので所見を参考にさせて頂きます。

アウトプットありがとうございます。

胃の場合は虫体の確認ができれば確定診断できます。

小腸の場合は、自費となる抗体検査をすれば確定診断できますが、多くは「疑い」で加療されますので、確定診断には至らないことが多いですね。

target water パターンの小腸壁肥厚

腸間膜浮腫

腹水貯留

この組合わせで食事歴が揃えば、アニサキスを積極的に疑いましょう。

アニサキスによるアレルギー腸炎は以前のレクチャーによりたどり着けましたが、閉塞しているのかどうか?という観点からは『閉塞していない』としてしまいました。閉塞のイメージは先生の解説によりつかめましたが、

アニサキスならば機能的なイレウスになるのではないかと疑問に思い、なぜ糞便様に見えるのか疑問で調べたところhttps://radiopaedia.org/cases/small-bowel-faeces-sign-2で

“Small bowel feces sign” is defined by the presence of particulate feculent material mingled with gas bubbles in the lumen of the small intestine. It is the result of delayed intestinal transit and is believed to be caused by incompletely digested food, bacterial overgrowth, or increased water absorption of the distal small-bowel contents due to obstruction .The small bowel feces sign is most often present in distal small intestine loops.

「小腸の糞便の兆候」は、小腸の内腔に気泡と混ざり合った粒子状の糞便物質の存在によって定義されます。 これは腸管通過の遅延の結果であり、不完全に消化された食物、細菌の異常増殖、または閉塞による遠位小腸内容物の吸水率の増加が原因であると考えられています。小腸の糞便の兆候は、ほとんどの場合、遠位の小腸ループに存在します。

やはり今回の症例でも腫れすぎて機械的に閉塞しているのでしょうか?機能的な閉塞と区別がうまくいっておらず今回のような長文を書いています。要点を得ない質問文で申し訳ありません。

症例2のフィードバックを読み返していると必ずしも閉塞しているわけではないと記載いただいていました。頭が固くなり学習が反映されていませんでしたが、私の中でかみ砕けていない部分がわかってきた気がします。馬鹿な質問ばかりですいません。徐々についていけるように反復するよう気を付けます。

“Small bowel feces sign” はその先に閉塞機転が見られることが多く、非常に有用なサインです(それは今後の症例でも体感していただけると思います)。

ただし、閉塞機転が見られない場合にも認めることがあるので注意が必要です。

アウトプットありがとうございます。

>やはり今回の症例でも腫れすぎて機械的に閉塞しているのでしょうか?

そのように考えています。

機能性の場合は、ブスコパンを使って腸蠕動が落ちているような状態です。

今日もありがとうございます。

小腸アニサキスによる小腸閉塞は以前のESPRESSO症例でも印象的だったので鑑別にすぐあがってきました。壁肥厚が限局的なのも印象的です。小腸のtarget waterパターンがやや抜けてたので復習になりました。

余談ですが外食自粛のためか今年は胃も小腸もアニサキス症が減ってる気がます。

アウトプットありがとうございます。

>壁肥厚が限局的なのも印象的です。小腸のtarget waterパターンがやや抜けてたので復習になりました。

おっしゃるように印象的だと思います。

>余談ですが外食自粛のためか今年は胃も小腸もアニサキス症が減ってる気がます。

確かに・・・・。食中毒も減っているのでしょうね。

出歩かないから外傷なども減っていると思われます。

3層構造を保った壁肥厚は感染性腸炎ではない

教訓にします

アウトプットありがとうございます。

是非教訓にしてください。

逆にこういった場合どうするか、復習しておいてください。

参考症例

https://imaging-diagnosis.com/view/mP78wNgM

アナムネが大いに参考になりました。

小腸の壁肥厚と同部の狭窄による通過障害は冠状断像できれいに見えました。

腸間膜浮腫は余りわかりませんでしたが、診断にたどり着けました。

アウトプットありがとうございます。

問診大事ですね。

逆に今回のような所見を見たら、食事歴を聞き忘れていないか、忘れている場合は追加で問診する必要がありますね。

3層構造を保った小腸の壁肥厚=腸炎

と安易に考えない、むしろ考えてはならないということが非常に重要です。

3層構造を腸重積と誤認していまいました。

冠状断でみると腸重積らしくはないですね。

精進いたします。

アウトプットありがとうございます。

腸重積とすると腸管の中に腸間膜の脂肪濃度が入るのでもっと低吸収になります。

腸管の中になんで層状の脂肪があるのだろうと思ったら腸重積を疑います。(単に脂肪ですと脂肪腫などのこともありますが)

関連

https://xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp/archives/17022

確かに層状の脂肪がありそうですね。確認を怠っておりました。

お返事ありがとうございます!

今回も大変勉強になりました、ありがとうございます。

細かいところなのですが、target water pattern表中

再灌流障害が 傷害

になっています。ご確認ください。

次回も復習をしつつ楽しみにしています。

アウトプットありがとうございます。

再灌流傷害と呼ぶこともあるようです。

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/keyword/2121.html

参考にした書籍も確か傷害となっていましたが、確かに傷害の方が一般的ですね。

ご指摘いただきありがとうございます。

>次回も復習をしつつ楽しみにしています。

先は長いですが、是非楽しんでいただけたら幸いです。

ある程度所見はとれたものの、閉塞していない、としてしまいました。

small bowell feces signも、振り返るとそうだな、と思いますが、初見だと意外と分かりづらかったです(・・;)

アウトプットありがとうございます。

癒着などのよる腸閉塞と異なり、閉塞が緩いので閉塞していないという判断でも間違いではないかもしれませんね。

小腸の3層構造を保った壁肥厚に気づくことが重要ですね。

上腸間膜動脈を追っていくと辺縁に一部低吸収域があるように見えたのですが、これは解離を疑う所見とまでは言えないでしょうか?

アウトプットありがとうございます。

29/100のことをおっしゃっているのだと思います。30/100との連続性を見ると別の血管(恐らく静脈)との重なりを見ているように見えます。

動脈硬化にしてはここだけ認めるのはおかしいですし、新しい解離とすると周囲の毛羽立ちなども認めておらず否定的です。

thin sliceがないかを探してみたのですがありませんでした。